Q1-1. 製品の購入を考えているが、どこに問いあわせればいいの?

Q1-2. 納入後の発電機(不具合、部品等)について問い合わせ先は?

Q1-4. 補給部品や排ガス、低騒音のワッペン、取扱い説明書がほしいのですが・・・

Q1-6. 発電機保守部品供給期限に関し日本車輌の考え方を教えて下さい。

Q1-1. 製品の購入を考えているが、どこに問いあわせればいいの?

A.

Q1-2. 納入後の発電機に関する問い合わせ(不具合、部品等)は、どこに問い合わせればいいの? また、どんな情報があればいいですか?

A. お問合せは、お近くのサービスセンターまでご連絡ください。 全国のサービスセンター![]()

お問合せ時に準備いただく情報として発電機の「型式」、「号機」、「運用場所(建物・現場等)」、「年式」等をご確認いたします。

「型式」に関し、発電機外部に、日本車両の銘板があります。

「型式」に関し、発電機外部に、日本車両の銘板があります。

銘板に記載されている「NES、COP、CF、SI」のいずれかではじまる型式名をご確認の上お問い合わせをお願いいたします。

【注意事項】

頭に「NEA・・・」での型式お問い合わせをよくいただきますが、パッケージでの型式ではございませんので、

必ず「NES、COP、CF、SI」のいずれかの型式でのお問い合わせをお願いいたします。

詳細は「発電機の形式名について ![]() 」をご参照ください。

」をご参照ください。

Q1-3. メールで問合せできますか?

A. 下記お問合せフォームにて承ります。必要事項入力のうえ送信ください。

Q1-4. 補給部品や排ガス、低騒音のワッペン、取扱い説明書がほしいのですが・・・

A. お近くのサービスセンターまでご連絡ください。

Q1-5. 日本車両発電機の「型式」について教えて下さい。

A. 日本車両発電機の「型式」は、可搬形としてNESシリーズ、非常用としてCOP/CF/SIシリーズがあります。

詳細は「発電機の形式名について ![]() 」をご参照ください。

」をご参照ください。

Q1-6. 発電機保守部品の供給期限に関し日本車輌の考え方を教えて下さい。

A. 一般社団法人 日本建設機械工業会 発行「補修用部品供給円滑化・効率化について」の「補修用部品の供給年限のお知らせ」に準拠します。

詳細は下記ページご参照ください。

https://www.cema.or.jp/general/system_document/document_list.html

(各種制度・マニュアル―「補修用部品供給の円滑化・効率化について」― 「ガイドライン」)

なお、旧型機の部品については、供給不可能な部品や受注生産となり納期がかかる場合がございます。ご了承願います。

Q1-7. 発電機の軽負荷運転について、定義・問題点とその対策を教えて下さい。

A. 軽負荷とは、発電機定格出力の約30%以下の負荷をいい、負荷率とは、定格出力に対する平均負荷の割合です。

無負荷、軽負荷にて長時間運転すると、排気管、マフラ内部およびエンジン内部にカーボンの付着、あるいは未燃焼燃料が排気管のツナギ目やマフラの出口から漏れ出す場合があります。これを放置しておくと漏れ出した未燃焼燃料が発火し、火災発生の恐れがあります。 また、マフラ内部にカーボンが付着・蓄積・詰まるとエンジン出力の低下、オーバーヒート等が発生し、エンジンの重大故障の原因となる恐れがあります。

対策として、水抵抗器等の負荷試験装置を用いて定期的に負荷運転を行い、排気系統に溜まったカーボンを除去してください。負荷運転を行うとエンジン排気温が高温となり、付着・蓄積したカーボンや未燃燃料が燃焼して排気とともに排出されます。(負荷運転時の負荷をかける時間は、おおよそ20~30分連続運転です。負荷運転の初期段階は白煙が多くでますが、その後、やや白く透明な色となります。)

Q1-8. 発電機の騒音値について教えて下さい。

A. 発電機の騒音値

| 測定条件 | 負荷 | 認定有無 | |

| 可搬形発電機 NESシリーズ・PS25 |

❶音響パワーレベル(球体) | 無負荷(60Hz) | 有(国土交通省) |

| ❷装置周囲1m/7m 高さ1.5m | 無負荷 | 無 | |

| 防災用非常用発電機 COPシリーズ・CFシリーズ |

❸装置周囲1m 高さ1.5m | 100%(定格)負荷 | 無 |

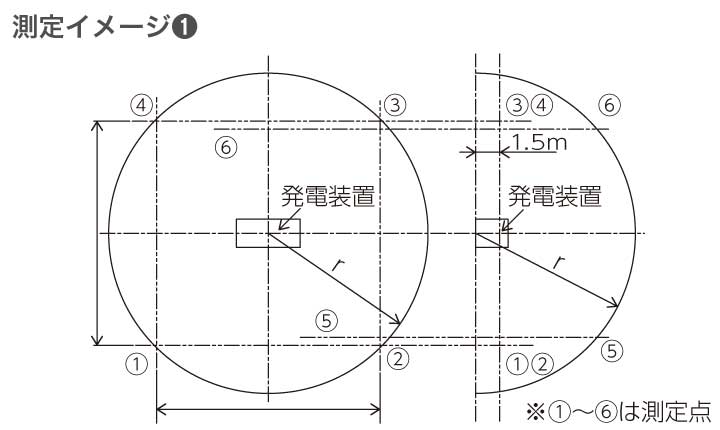

❶NESシリーズ・PS25:音響パワーレベル

騒音値は、反射音の影響が無い場所において

60Hz・無負荷状態で運転し、測定対象機械を取り囲んだ仮想表面(球体)にマイクロホンを6か所配置した場所で測定した平均値です。詳細は国土交通省ホームページにてご確認ください。

❷ NESシリーズ・PS25:1m / 7m 音圧レベル(参考値)

騒音値は、反射音の影響が無い場所において無負荷状態で運転し、装置の周囲1m / 7m・高さ1.5m の場所で測定した発電装置4方向の平均値です。

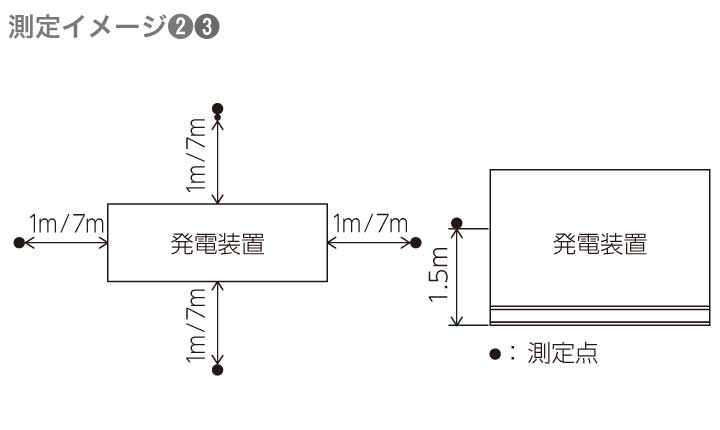

❸ COPシリーズ、CFシリーズ:1m 音圧レベル

騒音値は、反射音の影響が無い場所において排気消音器を取付けて定格負荷状態で運転し、装置の周囲1m、高さ

1.5mの場所で測定した発電装置4方向の平均値です。

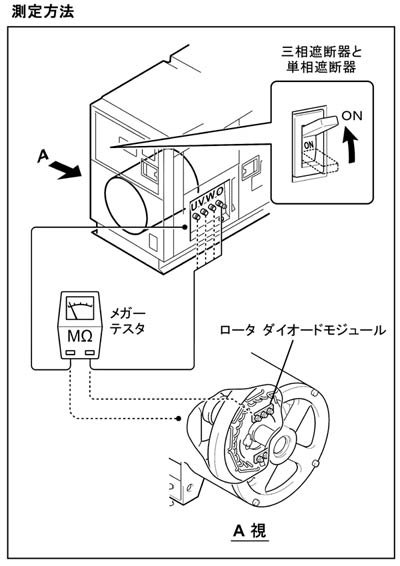

Q1-9. 絶縁抵抗の測定方法を教えてください。

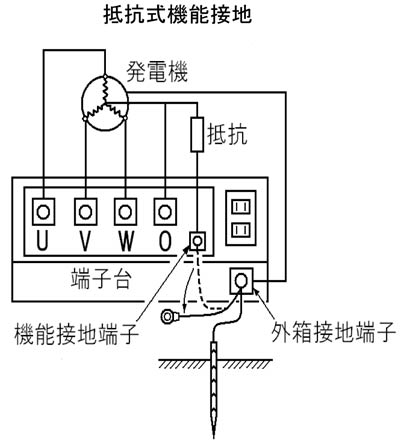

A. 日本車両製の発電機は経年劣化が少なく安定した抵抗式機能接地方式を採用しています。

機能接地と 発電機外箱接地が結線してある場合は配線を外して測定してください。

(外さないで測定すると正常な抵抗値は出ません)

【抵抗式機能接地方式の測定方法】

【抵抗式機能接地方式の測定方法】

・出力端子板の負荷側電線を外して、三相遮断器を「ON」にしてください。

・出力端子板のU,V,W,Oとボンネット間を測定してください。

絶縁抵抗値が500Vメガテスターにて1.0MΩ以上あれば良好(弊社基準)

・ロータに取り付けてあるダイオードとボンネット間を測定してください。

※測定に当たってのご注意

・500Vメガーにて1ヶ月に1回は測定してください。

・雨水や、清掃等で水が発電機内に侵入した場合はその都度測定してください。

・【感電のおそれあり】絶縁抵抗はエンジンを停止して測定してください。

・絶縁抵抗値が1.0MΩ以下の場合、感電、巻線の絶縁破壊の恐れがあるので、絶縁回復処置をしてください。

・バッテリ回路へのメガー測定は禁止です。(電装品が故障する恐れがあります)

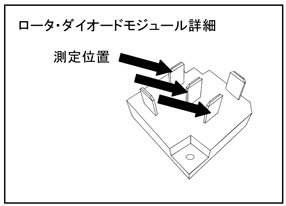

Q1-10. 重機に搭載した可搬形発電機の接地の方法は?

A. 図の例のような、重機(杭打機、クローラクレーン等) に搭載した場合、可搬形発電機と負荷は下図のように 接地してください。

1. 発電機外箱接地(ボディアース): 漏電した場合、外箱にかかる電圧を低く抑え感電防止のための接地です。 接地線の太さは14mm²以上にして下さい。

2. 機能接地端子: 漏電リレーを確実に動作させるための接地です。 接地線の太さは8mm²以上にして下さい。

3. 接地抵抗値: 発電機電圧300V以下の場合 :100オーム以下

発電機電圧300Vを超える場合 :10オーム以下

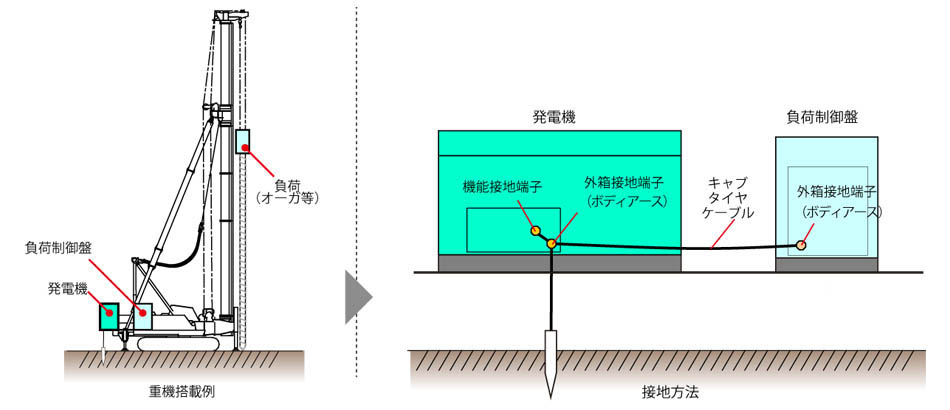

Q1-11. 可搬形発電機の標準的な接地の方法は?

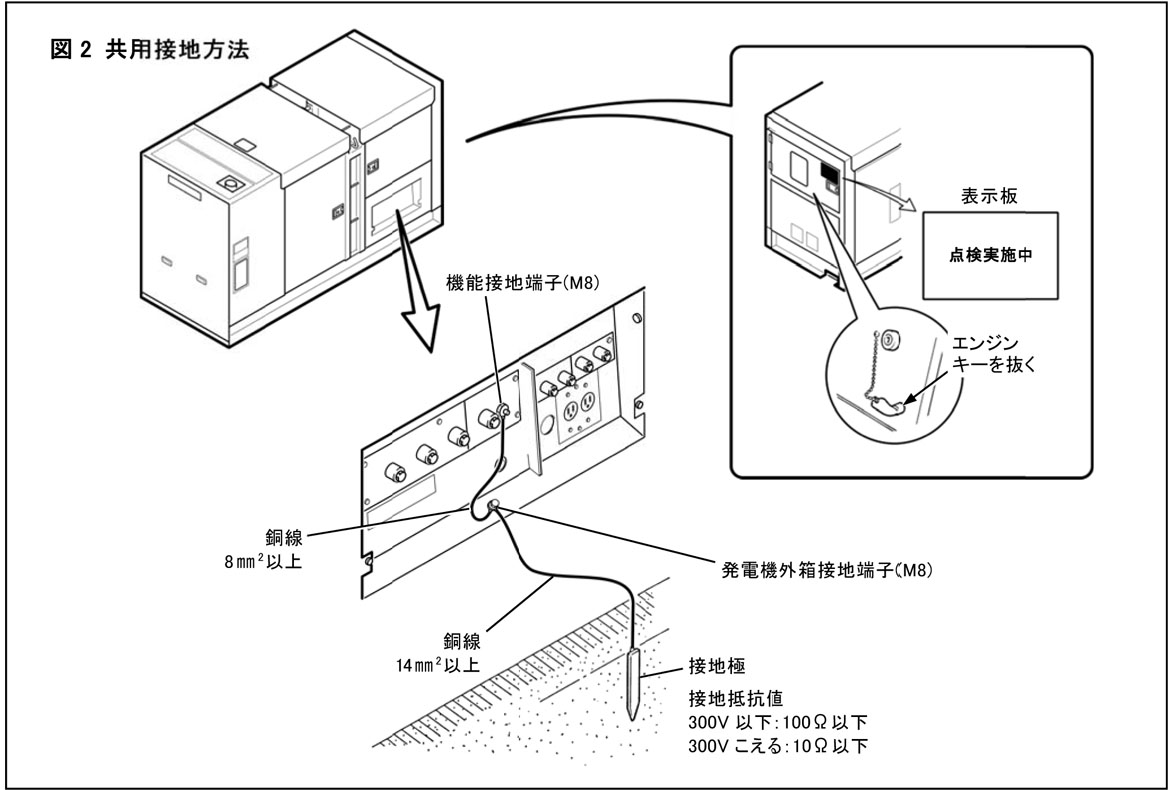

A. 独立接地方法、共用接地方法どちらの方法でも可能です。下の図1、図2を参考に行ってください。

1.発電機外箱接地(ボディアース):

漏電した場合、外箱にかかる電圧を低く抑え感電防止のための接地です。 接地線の太さは14mm²以上にして下さい。

2.機能接地端子:

漏電リレーを確実に動作させるための接地です。 接地線の太さは8mm²以上にして下さい。

3.接地抵抗値:

発電機電圧300V以下の場合 :100オーム以下

発電機電圧300Vを超える場合 :10オーム以下

4.接地工事では以下の項目にご留意ください。

・ エンジンが回転していないことを確認すること。

・ 「O」端子は直接接地しないこと。

・ 接地極の埋設場所は、ガス管、水道管、引き込み線、地下ケーブル線等の近くは避けること。

・ 避雷針用接地場所から2m以内の場所はさけること。

・ ガス、酸等があり、接地極が腐食するおそれのある場所は避けること。

・ 電話機用接地線とは共用しないこと。

・ 接地極には接地用銅板あるいは接地棒を用いて、地面に確実に埋設または打ち込みを行なうこと。

・ 接地工事は有資格者(電気工事士)が行なうこと。

Q1-12. NESシリーズ(標準仕様)のバッテリや出力端子のサイズが知りたい。

A. 下記PDFをご参照下さい

NESシリーズ(標準仕様)バッテリ・出力端子ボルトサイズ一覧表(Nes_Battery_Terminal.pdf)

![]()

Q2-1. 届出等、法令で参考となる資料はありますか?

A. 下記、一般社団法人 日本内燃力発電設備協会 発行の広報誌をご紹介します。

http://www.nega.or.jp/publication/press/index.html

2010年10月号以降、ほぼ毎月1テーマをQ&A方式で分かりやすく解説されています。

Q2-2. エンジン発電機の出力とは?

A. エンジン発電機の出力は、発生する電圧(V)と発電機のコイルに流れる電流(A)の積(VA)で示され、

一般的に1/1,000倍のkVA(キロボルトアンペア)で表記されます。

発電機の出力(kVA)とエンジンの出力(kW)の間には発電機効率と力率が関係しており、三相交流発電機では力率を0.8、単相発電機では1.0と設定するのが通常です。

三相交流発電機の場合

出力(kVA)=√3×電圧(V)×電流(A)÷1000

(kW) =√3×電圧(V)×電流(A)×力率(0.8)÷1000

※よって、kW=kVA×0.8となります。

単相交流発電機の場合

出力(kVA)=電圧(V)×電流(A)÷1000

(kW) =電圧(V)×電流(A)×力率(1.0)÷1000

※よって、kW=kVAとなります。

※CFシリーズは、力率0.9で設定しており、kW=kVA×0.9 となります。

Q2-3. 建設機械の「排出ガス対策」・「騒音」の指定制度や規定等を知りたい。

A. こちらからご確認願います。(国土交通省ホームページ)

排出ガス対策

https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000006.html

騒音

https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000003.html

Q2-4. 燃料の指定数量について教えて下さい。

A. 自家発電設備は燃料として、軽油等を使用することから、貯蔵・取扱う量に応じ消防法令による危険物としての規制を受けます。

消防法上、危険性が法律で規制する必要があるレベルの量を「指定数量」といい、その量が定められています。

また、指定数量の1/5以上~指定数量未満は少量危険物として、市町村の火災予防条例による規制を受けます。 指定数量と少量危険物は以下の通りです。

| 品名 | 指定数量 | 少量危険物 |

| 軽油 | 1000L | 200L以上1000L未満 |

| 重油 | 2000L | 400L以上2000L未満 |

規制内容の詳細は所轄の消防機関に確認してください。

Q2-5. 発電機の法定償却耐用年数は?その根拠は?

A. 一般的にNESシリーズは6年、非常用発電装置は15年がベースです。

国税庁 耐用年数等の見直し(平成20年度税制改正)に関するQ&A

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/7142/index.htm

NESシリーズは「30.総合工事業用設備」 、非常用発電装置は「31.電気業用設備」の内燃力又はガスタービン発電設備が該当します。

ただし、NESシリーズを非常用発電装置として運用の場合は、どちらにも該当しているため、最寄りの税務署(あるいは税理士)に相談の上対応願います。

Q2-6. 発電機は運転中に給油をしてもいいのでしょうか?

A. 運転中の給油は法律上禁止とされております。

ただし明確な法律はなく成文化されていませんが、弊社では以下の解釈をしております。

(1)搭載タンクの場合

危険物に関する政令では「火を使用している場所での燃料補給を禁止」しています。一方、火災予防条例ではエンジンは「火を扱う機器」としてストーブやボイラーの仲間に分類され、エンジン運転中は火を使用していると解釈され「運転中の燃料補給は禁止」とされています。

(2)別置タンクの場合

別置タンクも搭載タンクと用途は同じであり法的解釈も同じですが、搭載タンクと違いエンジンから離れているので、引火の恐れは低くなります。エンジンから3m以上ならば指摘されることはほとんどありません。

一般財団法人 日本燃焼機器検査協会HPに記載の火災予防条例(例) http://www.jhia.or.jp/pdf/jyorei_rei051001.pdf

(液体燃料を使用する器具)第十八条 十一 「使用中は、器具を移動させ、又は燃料を補給しないこと。」と記載あります。

Q2-7. 日本車両製の発電装置が登録されている、一般社団法人 日本内燃力発電設備協会 発行の

1.製品認証、2.適合マーク の詳細について教えて下さい。

A. 一般社団法人 日本内燃力発電設備協会HPに記載の製品認証制度をご参照願います。

http://www.nega.or.jp/business/index.html

1.製品認証

日本車両製の発電機は、「専門的な能力を備えた事業者によって、適正な組織運営のもとに製作され供給されたものである」ことを証明するため、日本内燃力発電設備協会の製品認証を受けています。認証の品目は・防災用自家発電装置・可搬形発電設備です。

2.適合マーク

日本内燃力発電設備協会によって認証された製品であることを表示するための銘板です。

Q2-8. 発電機の燃料タンクの空間容積について教えてください。

A. 消防法施行令で、「燃料の漏れ防止」のため燃料タンクに5%以上10%以下の空間容積を設けること、を規定しています。

これはタンクの記載容量に空間容積(5~10%)を含めないことを意味しています。

この施行令を反映した規格が内発協(※1)技術基準で、防災用と可搬形に分けて条文化しています。内発協技術基準と日本車両の対応を下表に示します。 現行の可搬形に2種類のものが存在しているのは自主基準が時代ともに変遷したことによるものであり、どちらも内発協の可搬形技術基準に適合しています。

2020年8月現在

技術基準 |

防災用(規格番号NEGA C 311) | 可搬形(規格番号NEGA C 331) | |

| 空間容積はタンク内容積の5%以上10%以下とする (タンクの容量に空間容積(5~10%)を含めない) |

空間容積に関する条文なし | ||

日本車両発電機の対応 |

日本車両発電機(防災用)は消防法条文通り | 日本車両発電機(可搬形)では防災用に準じた自主基準を適用 | |

| 全機種 | 排ガス3次機 | 排ガス2次機・排ガス規制対象外機(※2) | |

| 空間容積はタンク内容積の5%以上10%以下とする (タンクの容量に空間容積(5~10%)を含めない) |

タンクの容量に空間容積を含めています | ||

*1:内発協について

(和表記)一般社団法人 日本内燃カ発電設備協会(略称:内発協) (英表記)Nippon Engine Generator Association(略称:NEGA)

自家発電設備に対する登録認定機関として総務省消防庁に登録されている https://www.nega.or.jp/

*2:排ガス2次機(NES100EI,125EH,150EH,220EH,300EH,400EM,500EM,) 排ガス規制対象外機(NES610SM,800SM)

Q2-9. 可搬形発電装置 搭載燃料タンク(標準仕様)の仕様について教えてください。

A. 以下のPDFをご参照ください。

記載のある「社内規格検査」はメーカー独自の自主検査です。

成績表など別途提出可能な書類はございません。

また、問合せを頂いても対応できませんのでご了承ください。