|

> ブルートレイン |

ブルートレインと現役寝台特急

ブルートレインとは

ブルートレインとは

一般には、1958年(昭和33年)に登場した国鉄20系客車以降の、青い車体色で特徴付けられた固定編成専用客車を使用した寝台特急列車を指す。(「あさかぜ」などといった「列車愛称」とは異なる、包括的な列車の愛称)。ブルトレとも略称される。その創始は、同年10月に車両が一般型客車から20系に置き換えられた「あさかぜ」である。

「あさかぜ」以降の20系、14系14形・15形寝台車、24系24形・25形で編成される寝台列車がこの名で呼ばれる。

(Wikipediaより引用)

| 20系形式一覧 |

ロネ |

ハネ,ハネフ,シ |

ロ,ハ,ハフ,ニ |

|

|

ロネ,ハネ,ハネフ,シ |

|

ロネ,ハネ,ハネフ,シ,ニ |

|

|

|

|||

| 写真 | 列車名・形式名 | 撮影地 | 備考 |

|

あさかぜ編成 ナハフ20他 |

熱田 昭和33年8月 |

20系固定編成客車「あさかぜ」は当時の生活水準を大きく上回る豪華設備で「走るホテル」「動くホテル」と大人気となった。 |

|

はやぶさ用回送編成 カニ22他 |

熱田 昭和35年 |

「はやぶさ」を掲出しているが「はやぶさ」登場時は当初「あさかぜ」のマニ20を「はやぶさ」に転用した。 |

|

はやぶさ編成 |

熱田 昭和35年 |

「はやぶさ」は昭和35年6月に在来客車から20系化された。 写真は最後尾のナハフ20他。 |

|

みずほ編成 ナハフ20他 |

熱田 昭和38年 |

「みずほ」20系化で投入された車両。 最後尾のナハフはこの「みずほ」編成までで、九州特急は昭和40年でナロを除き寝台車化された。 |

|

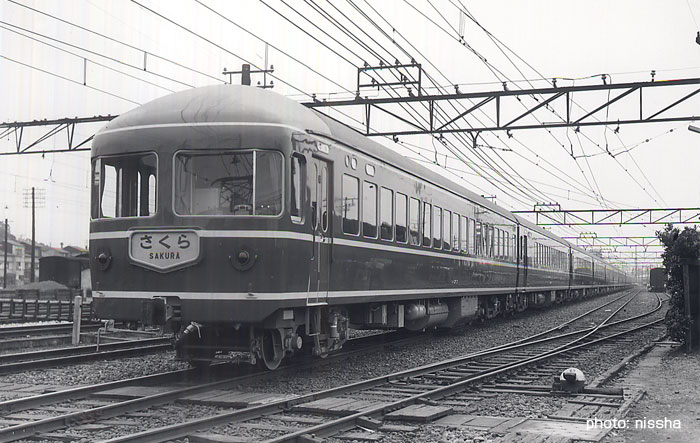

さくら用客車発送 |

熱田 昭和39年6月 |

最後尾はナハフだが、メーカー発送時のため、次位はナハフ21となっている。 |

|

上り あさかぜ |

博多 昭和40年1月 |

東京を目指し発車する「あさかぜ」 カニ22形が1号車であることに注目 昭和39年から40年10月改正までカニ22形が用いられていた。 |

|

下り 特急「 みずほ」 回送 |

博多 昭和40年1月 |

特急「みずほ」の博多落とし編成 ED73次位のナロネ21は8号車で東京-博多止まりである。 駅ビル(博多口)が左手で、手前順光から午前の撮影と分かり、1〜7号車がC59牽引で去ったあと、竹下区へ博多落ち編成を回送するシーンであると推定する。 九州内のブルートレイン門司-博多間は当初ED72,ED73が使用された。写真はED733であるが、昭和43年に列車の高速化対応のため1000番代に全車改造された。 |

|

下り 特急「 みずほ」 |

博多 昭和40年 |

熊本をめざし発車する「みずほ」 電源車はカニ22。 |

|

下り はやぶさ用C61 |

博多 昭和40年 |

博多でED73から牽引を引き継ぐC61。 このC61は三菱製。同形式唯一の”切取デフ”(鹿児島工場施工)を持つ有名機。 |

|

「 富士」号用EF60 500番代 |

下関 昭和40年 |

東京-下関は東京から直流機がロングランしていた。 当初はEF58だが、昭和40年当時はEF60 500番代。 |

|

下り 特急「 みずほ」 |

鹿児島本線 昭和40年 |

博多で8〜14号車を切り離し、電源車+7両で熊本をめざす。 熊本まではC59が入線できた。 |

|

下り 特急「 はやぶさ」 |

鹿児島本線 昭和40年 |

西鹿児島行特急「はやぶさ」やはり博多で8〜14号車を切り離している。 熊本以南は特甲線用のC59が入れないため軽量のC61で通し運転した。 ちなみに、C6131は日車製。 |

|

下り 特急「 さくら」 |

博多 昭和40年 |

長崎行き特急「さくら」は鳥栖から長崎本線に入る。 C59を2軸従台車に改造したC60 が牽引する。 他にもC61、C57も利用された。 |

|

特急「

さくら」 回送 |

博多南方 | 特急「さくら」なのに10系客車と20系混結の珍編成。 これは、一見事故代車のように見える。これはおそらく「さくら」博多落ちを併結して竹下区へ回送するシーンと思われる。 |

|

特急「

さくら」 回送 |

博多南方 昭和40年1月 |

上の写真の後尾。 なお、昭和36年12月特急「さくら」にDC準急が追突し、ナハフ20等が大破した際、復旧までの間、一般形客車を数量併結して運転されたことがある。20系には事故廃車されたものは無い。 |

|

昭和40年改正増備車回送編成 ナハネフ22他 |

熱田 昭和40年 |

昭和40年10月改正で上野-青森間(常磐経由)「ゆうづる」が登場した。 写真のナハネフ22は「ゆうづる」を掲出しているがこれは撮影時の演出。実際「ゆうづる」の最後尾は九州特急から転用された座席車ナハフが使用された。 |

|

上り 特急「あさかぜ」 |

博多駅 昭和40年1月 |

博多駅を発車する上り特急「あさかぜ」。牽引機は門司区所属のED73。 次位に、ナハフ20形座席車を連結し、次車以降ナハネ20形寝台車と連なっている。 |

|

上り 特急「富士」 |

鹿児島駅 昭和45年1月 |

当時「富士」は、東京−西鹿児島間を日豊本線経由で走破し、その走行距離・時間は1570km、24時間を超え、旅客列車としては日本最長距離となっていた。(昭和55年10月改正による運行区間短縮前まで)非電化の日豊線での牽引はDF50形が起用された。西鹿児島発車時の東京方先頭は、付属編成を大分で連結するため、ナハネフ23形が連結されている。 |

|

急行「銀河」 |

新橋 昭和51年8月 |

20系は昭和年以降、急行列車への転用が始まり、昭和51年2月に東京−大阪を

結ぶ名門急行「銀河」も従来の10系寝台客車から20系にグレードアップされた。

ビジネス客中心に好評だったが、昭和60年に14系、昭和61年に24系25形に代わり、

平成20年3月改正で惜しまれながら引退した。

|

|

特急「あさかぜ」の品川回送列車 |

有楽町 昭和51年8月 |

東京に到着した上りブルートレインは、牽引してきた機関車を大阪方に付け替え、 品川に回送された。 |

|

特急「あさかぜ」の品川回送列車後部 |

有楽町 昭和51年8月 |

昭和51年当時、東京発のブルトレ特急で20系で残っていたのは、 「あさかぜ」2往復(東京−下関・博多)、「瀬戸」(東京−宇野)となっていた。 「あさかぜ」は昭和52・53年に24系25形に置き換えられている。 |

|

上り 特急「瀬戸」 |

新橋 昭和51年8月 |

新橋 新橋に進入する、上り20系特急「瀬戸」。東京−宇野間を結ぶ四国連絡の寝台特急で、 昭和47年3月改正で急行→特急に格上げされた。 昭和46年14系客車登場時、初めて使用されたのは急行時代の「瀬戸」で、これは 交通公社時刻表でもPRされていた。 「瀬戸」は昭和52年9月に24系25形に置き換えられている。平成10年には285系寝台特急電車に 置き換えられ、ブルートレインとしての歴史に終止符を打った。 |

|

特急「北陸」 |

金沢運転所 昭和51年11月 |

”金運”で待機する特急「北陸」用20系(カニ21) 「北陸」は昭和50年3月改正で急行から格上げた。上野-金沢間を上越線経路で結んでいた。 昭和53年9月に14系となった。 平成22年3月改正で廃止された。 |

|

特急「あけぼの」 |

秋田 昭和55年8月 |

牽引機ED75 700番代 特急「あけぼの」について ・昭和45年夏に臨時で上野-秋田に設定されたのが最初。 ・4510改正では定期化され青森まで延長。 ・昭和48年2往復となる。 ・昭和55年10月24系に置換え。 |

|

特急「

あけぼの」 |

秋田 昭和55年8月 |

秋田駅に停車中の特急「あけぼの」 これが最後の20系特急となった。 |

|

急行「天の川」 |

東北本線 西川口 |

上り急行「天の川」 昭和51年秋から従来の10系客車から20系に置き換えられた。 先頭の電源車は急行用にカニ21から改造されたカヤ21となった。 昭和60年3月の改正で列車そのものが廃止された。 |

|

カートレイン九州 |

大府 平成4年 |

昭和60年から登場した、東京-九州を結ぶ列車版カーフェリー。 ナロネ21形3両とカヤ21形の20系4両+ワキ10000形高速有蓋車で編成された。 平成6年に14系B寝台車に変更された。 |

ブルートレインと現役寝台特急

| 20系形式一覧 |

ロネ |

ハネ,ハネフ,シ |

ロ,ハ,ハフ,ニ |

|

|

ロネ,ハネ,ハネフ,シ |

|

ロネ,ハネ,ハネフ,シ,ニ |

|