|

> ブルートレイン |

ブルートレインと現役寝台特急

ブルートレインとは

ブルートレインとは

一般には、1958年(昭和33年)に登場した国鉄20系客車以降の、青い車体色で特徴付けられた固定編成専用客車を使用した寝台特急列車を指す。(「あさかぜ」などといった「列車愛称」とは異なる、包括的な列車の愛称)。ブルトレとも略称される。その創始は、同年10月に車両が一般型客車から20系に置き換えられた「あさかぜ」である。

「あさかぜ」以降の20系、14系14形・15形寝台車、24系24形・25形で編成される寝台列車がこの名で呼ばれる。

(Wikipediaより引用)

| 20系形式一覧 |

ロネ |

ハネ,ハネフ,シ |

ロ,ハ,ハフ,ニ |

|

|

ロネ,ハネ,ハネフ,シ |

|

ロネ,ハネ,ハネフ,シ,ニ |

|

| 写真 | 列車名・形式名 | 撮影地 | 備考 |

| 20系 ロ | |||

|

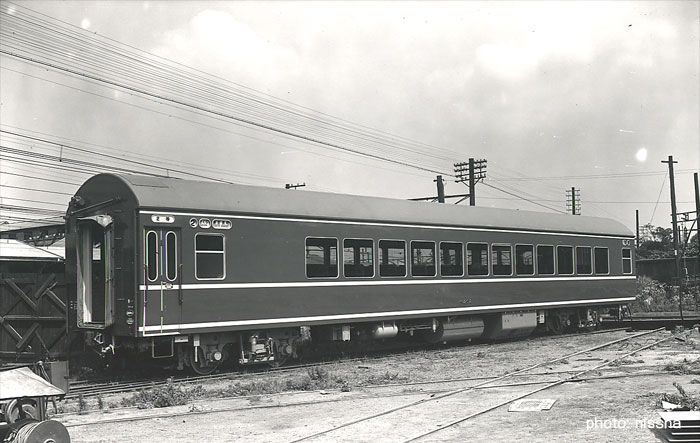

ナロ20 2 |

日車本店 昭和34年6月 |

20系唯一の1等座席車(デビュー当時は2等) 軽量客車ナロ10形と同構造のリクライニングシート、読書灯を設けていた。 写真のナロ20 2は「さくら」用として製造されていたもので、昭和43年には車体をのせかえ、ナハネ20 502に改造された。 ナロ→ナハネ改造は6両行われた。 |

|

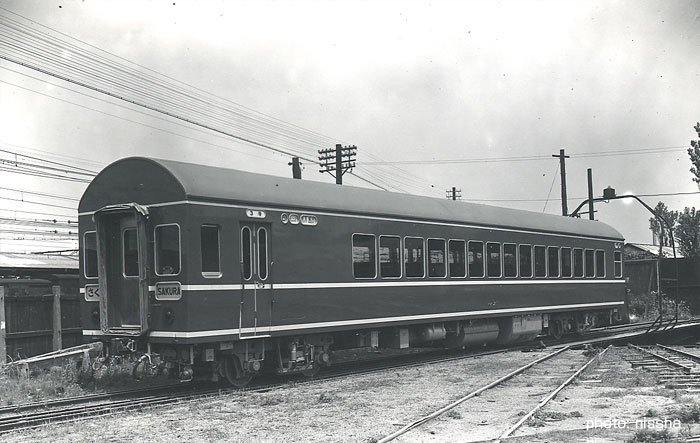

ナロ20 4 |

日車本店 昭和35年6月 |

ナロ20 4は「はやぶさ」用として製造された。デビュー時は2等級制変更後のため、1等車として登場している。 この車はナハネには改造されず、ナロのまま廃車された。 |

| 20系 ハ | |||

|

ナハ20 室内 |

熱田 昭和33年8月 |

あさかぜ用2等車の室内(デビュー時は3等車) ナハ20は3両しか製造されなかった。 シートはリクライニングではなく背ずり固定転換式だが、任意座席での方向転換はできなかった。 「さくら」用から背ずり起こしによって任意に転換できるように改良された。 |

| 20系 ハフ | |||

|

ナハフ20 1次車 |

日車本店 昭和33年 |

最後尾を飾るナハフ20(

1次車)の顔。 |

|

ナハフ20 3 |

日車本店 昭和34年6月 |

「さくら」用増備車。 このロットまでは後位窓が平面ガラスの組み合わせだった。 3等級制のため、デビュー時は3等車であった。 |

|

ナハフ20 4 |

日車本店 昭和35年6月 |

「はやぶさ」用増備車。 このロットから後位窓が曲面ガラスに変更された。 |

|

ナハフ20 6 |

日車本店 昭和38年4月 |

「みずほ」用増備車。 |

|

ナハフ21 1 |

日車本店 昭和34年6月 |

「さくら」用から●●分割時の最後尾となる車両のため貫通形とした。 列車名のバックサインはカナとローマ字を左右に分けて表示された。 後位側は売店が設置された。これはナハ20も同様である。 デビュー時は3等緩急車であった。 |

|

ナハフ21 3 |

日車本店 昭和35年6月 |

「はやぶさ」用増備車。 このロットは日車2両、日立で1両製造された。 ナハフ21は昭和38年はやぶさ用の日立製2両をもって製造が打ちきられた。 |

| 20系 ニ | |||

|

マニ20 1 |

熱田 昭和33年8月 |

20系の最大の特徴は編成で使用する電源を集中させたことで、荷物を積むための荷物車となっているがメインは電源車である。 車体長は17.5mと短い。荷物荷重は3t。 台車はTR54。 |

|

マニ20 1 正面 |

熱田 昭和33年8月 |

電源車の端面は3枚分割の平面ガラスでこれは後継のカニ21、カニ22もおなじであった。 |

|

カニ21 1 | 日車本店 | 「さくら」編成用として登場した。 マニ20の3t積から新聞輸送用に荷物室荷重を5t積に拡大した。車長も20m級に拡大された。 台車はTR54Aとなった。 |

|

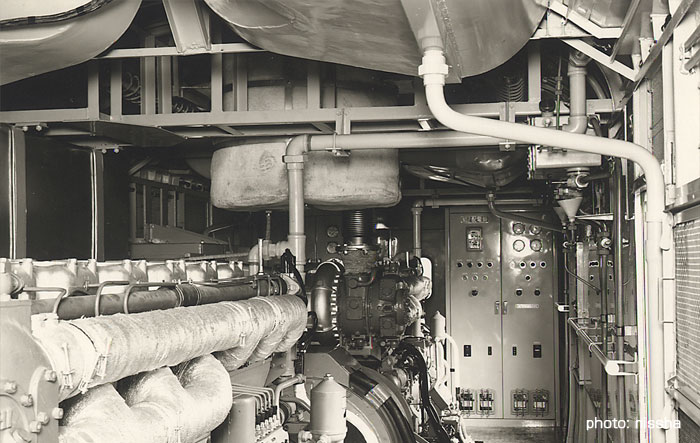

カニ21 1 室内 |

熱田 | 発電用エンジンと発電機を2基装備している。 |

|

カニ21 1 室内 |

熱田 | 荷物室 新聞輸送に使用された。 荷重は5t。 |

|

カニ21 18 |

日車本店 昭和43年8月 |

昭和43年10月改正用の増備車。 |

|

カニ22 1 |

熱田 昭和35年 |

「はやぶさ」用としてデビューした電源車。 電化区間ではパンタ給電して経済性とディーゼル発電機の運転騒音の減少を図った。 荷物室を3tと小さくし電動発電機を2基設置した。 台車はコイルバネのTR66である。 |

|

カニ21 |

秋田 昭和55年8月 |

昭和34年「さくら」用としてデビュー。 昭和39年より増備が本格化し、29両製造された。 マニ20形の荷物室を5t積に拡大し車長も約20mに延長した。 |

|

カニ21前頭部 |

秋田 昭和55年8月 |

他の寝台車が空気バネのTR55に対してカニの台車はコイルバネTR54であった。(あけぼの用はニレマクラ強度をアップしたTR54B) |

|

カニ22 2 |

日車本店 昭和35年 |

カニ22のパンタグラフは新形20系の象徴としてファンの支援が多かった。しかし軸重が大きく運用速度に制限があるため、昭和38年、40年、43年の3回、電源が解除されて他の荷物車と共通運用できるようにした。 写真のカニ22 2は24系25形の分割運転用電源車としてカニ25形(24系)に改造された。 |

|

カニ22 3 |

日車本店 昭和38年 |

「みずほ」用の増備車。 このロットから荷物室3t→2tに減少。パンタ部の屋根を30mm低くした。 台車TR66も改良でTR66Aとした。 |

|

カヤ21 |

秋田 昭和55年8月 |

20系客車を急行用に転用した際、カニ21形の荷物室を廃止して電動空気圧縮機を搭載する改造を行った。 昭和51〜53年に18両が改造された。用途記号もニ→ヤに変更された。 急行「だいせん」用は正面裾のスカートがカットされた。 |

|

オニ23 1 (参考:ブルートレインではないが) |

熱田 昭和63年11月 |

昭和63年10〜12月にかけてオリエント急行の客車がテレビ局の30周年イベントとして全国を 走行した。そのため、連環連結器であるオリエント急行客車と、日本の自動連結器の機関車を 繋ぐ、アダプター的役割をする”控車”として ナハネフ23 8から改造されたのが本車である。単なる控車ではなくハイビジョンシアターカーとして 使用された。 オリエント客車側には、バッファーが取付けられている。 なお、日本でも鉄道創業時、北海道を除き、連環連結器が採用されたが、大正14年7月、世界的にも 珍しい大事業”連結器の一斉取り替え”で、自動連結器に変更された。 |

ブルートレインと現役寝台特急

| 20系形式一覧 |

ロネ |

ハネ,ハネフ,シ |

ロ,ハ,ハフ,ニ |

|

|

ロネ,ハネ,ハネフ,シ |

|

ロネ,ハネ,ハネフ,シ,ニ |

|