|

> ブルートレイン |

ブルートレインと現役寝台特急

ブルートレインとは

ブルートレインとは

一般には、1958年(昭和33年)に登場した国鉄20系客車以降の、青い車体色で特徴付けられた固定編成専用客車を使用した寝台特急列車を指す。(「あさかぜ」などといった「列車愛称」とは異なる、包括的な列車の愛称)。ブルトレとも略称される。その創始は、同年10月に車両が一般型客車から20系に置き換えられた「あさかぜ」である。

「あさかぜ」以降の20系、14系14形・15形寝台車、24系24形・25形で編成される寝台列車がこの名で呼ばれる。

(Wikipediaより引用)

| 20系形式一覧 |

ロネ |

ハネ,ハネフ,シ |

ロ,ハ,ハフ,ニ |

|

|

ロネ,ハネ,ハネフ,シ |

|

ロネ,ハネ,ハネフ,シ,ニ |

|

|

24系とは、 |

|

|

|||

| 写真 | 列車名・形式名 | 撮影地 | 備考 |

|

24系 ロネ |

|||

|

オロネ24 2 寝台室内 |

プルマン式で中央通路をはさんで左右に上下2段の寝台があり、ベッドはレール方向。 写真は上段が上昇し格納された状態。 |

|

|

オロネ25 3 |

大分 昭和56年3月 |

2段式の24系25形製造に合わせ、プライバシー向上の面から製造された、個室タイプのA寝台車。 1人用個室を14室備え、各部屋ごとにテーブル兼洗面台を備えている。 |

|

オロネ25 901 |

日車豊川 平成1年 |

オリエント急行を参考に次世代寝台車のテストピースとしてJR東日本が発注した3両のうちの1両。 デラックス寝台車でバスルーム付定員6名。オロネは日車製。 他にラウンジカー(富士重)食堂車(東急)があった。 |

|

オハネ25 43 |

日車豊川 昭和49年 |

24系25形のB寝台車。 24系を2段式に変更した。 オハネ14,24の寝台数48に対し、34となっている。 0番代の上段は自動昇降式であった。 |

|

オハネ25 218 |

大分 昭和56年3月 |

24系25形は、24系のB寝台車を3段式→2段式にマイナーチェンジしたため区別するための呼称。 写真は、上段を固定式に変更した100番台で、窓の上下寸法が小さくなった。 100番台は101〜246の146両が製造された。 |

|

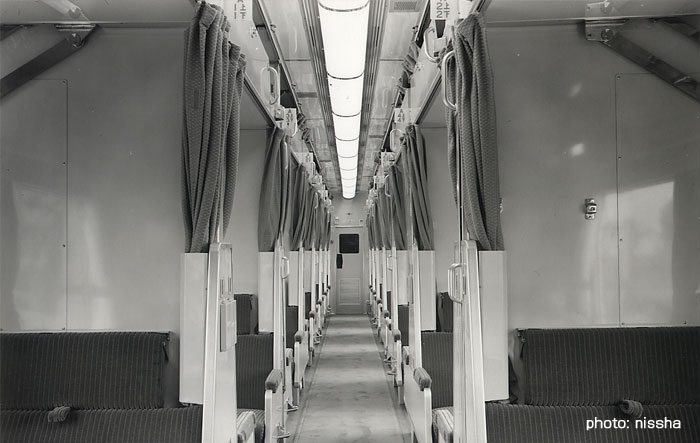

オハネ25 B寝台室内 |

25形のB寝台、昼行状態を示す。 上段は下りているが0番代は50cm昇降させることができる。 |

|

|

オハネ25 B寝台室内 |

寝台セット状態である。 上段を下ろし、カーテンを広げる。 |

|

|

オハネ25 B寝台室 |

オハネフ24寝台と比較し、寝台端部の上部の構造が変更されている。 3段→2段となって、区画も変更された。 |

|

|

オハネフ24 19 | 日車豊川 | 24系の3段式B寝台車。 スハネフ14と異なり発電機が無い他、難燃化等防災対策が強化されている。 台車はTR217B |

|

オハネフ24 B寝台室内 |

寝台車中段が昇降装置で片側上昇の状態。 旧来からのB寝台同様通路でベッドは枕木方向に3段寝台で1区画6人である。 |

|

|

オハネフ25 26 |

日車豊川 昭和49年 |

24系25形のB寝台緩急車。 やはりオハネフ24を2段寝台化したもので、定員は寝台数45→32に減少した。0番代は上段寝台が自動昇降式になっている。 |

|

オハネフ25 129 |

大分 昭和56年3月 |

写真は、上段を固定式に変更した100番台で、窓の上下寸法が小さくなった。 また、妻板も0番台の折妻から、平面の切り妻に変更されている。 写真は、付属編成の増結を待っているところで、妻板下の各ジャンパが下ろされ、係員が待機している。 |

|

オシ24 3 |

大分 昭和56年3月 |

24系25形は、B寝台車を2段式にマイナーチェンジした呼称のため、それ以外の車種はそのまま24系が使用された。そのため25形寝台車が銀帯に対し、白帯となっている。 基本はオシ14形で、新潟で5両製造され、最初は関西−九州ブルトレに使用、後に東京−九州間で使用された。 昭和61・62年にグレードアップ改造を受け、700番台に改称し、金色の帯に変更している。 |

|

スシ24 3 |

広島運転所 平成1年10月 |

交直流特急形電車485系の食堂車サシ481形からの改造で24系客車に編入した食堂車である。 元は、JR西日本が特急「日本海」用に用意した車両で、改造前はサシ481−52。スシ24−1,2は485系の横軽(碓氷峠)対応系列489系サシ489−3、4の改造であった。撮影当時当時は青に銀帯で、イベント列車に使用されていた。その後トワイライトエキスプレスに組み込むため外観はグリーン基調に模様替えされ、現在も活躍中。 |

|

マヤ24 3 |

日車豊川 昭和48年 |

24系の電源車である。全長17mと短いが、300kVAディーゼル発電機、2セットを搭載している。24系は防火対策強化が開発目的であるため、炭酸ガス消火装置、防火シャッターが 完備されている。(カニ24室内写真に炭酸ガスボンベが写っている) 台車はTR54Cである。写真のマヤ24−3は8月28日落成。 |

|

マヤ24 7 |

昭和48年 日車豊川 |

マヤ24形は10両で、1が新潟、2が富士重で、3〜10の8両が日車製であった。写真のマヤ24−7は9月10日落成。登場後間もない昭和49年、業務用室を改造して、全車カヤ24形(1〜20)となった。 |

|

カニ24 6 |

日車豊川 昭和49年 |

24系の電源車兼荷物車。電源車マヤ24形が17m旧だったのに対し、荷重3tの荷物室を設け、全長(連結面間)は18.5m、ボギー中心距離は12mとなった。外観は25形客車に合わせステンレス帯となった。 昭和49年3月製のロットは10両で、新潟・富士重・日車で競作され、内、日車製は6〜8の3両であった。本タイプは昭和51年にかけ総数25両が製造(日車は上記3両のみ)。昭和52年以降は、全長19.5m、荷物荷重5t、後部貫通扉付きとなり100番台とされ、101〜116が富士重・新潟で製造された。 |

|

カニ24 6 室内 |

日車豊川 昭和49年 |

カニの荷物室および電源室。ディーゼル発電機は300kVAセットを搭載している。 |

|

カニ24 6 室内 |

日車豊川 昭和49年 |

カニの荷物室および電源室。ディーゼル発電機は300kVAセットを搭載している。 |

|

カニ24 2 |

新潟 昭和56年5月 |

24系の電源車である。25形用のためステンレス帯を付けている。 大阪−新潟を結ぶ上越線経由のブルートレイン「つるぎ」に連結されていた。 妻板下端がカットされている。 「つるぎ」は昭和47年に 大阪−富山間急行の格上げ延長の形で登場し、当初は九州ブルトレの14系化で余剰となった20系が転用され、昭和51年2月に24系25形化された。 平成6年12月に臨時列車化され、平成8年に廃止された。 |

※大分駅での一連の線路内通路からの撮影は、駅の許可を取ったものです。

ブルートレインと現役寝台特急

| 20系形式一覧 |

ロネ |

ハネ,ハネフ,シ |

ロ,ハ,ハフ,ニ |

|

|

ロネ,ハネ,ハネフ,シ |

|

ロネ,ハネ,ハネフ,シ,ニ |

|