|

> 鉄道知識の壺 |

■車両のしくみと進化

車両を表す記号

電車や客車の側面には、「クモハ381」とか「キヤ95」とか書いてあり、これって何だろう? と多くの方が興味を持たれる点です。

そこで、国鉄(現JR)車両の側面に標記された記号、番号の意味について解説します。

この記号、番号は旧国鉄(さらに古くは鉄道省)の車両称号規程で定められたものですが、昭和3年(1928)に現在の基本となる規程が制定された後、車種ごとに時期は分かれますが、幾度かの改廃を経ています。

本来は、昭和16年、昭和28年、昭和34年など、制定ごとに掲げるのが本来ですが、ここではそれらをまとめて記すようにします。 太字は現在でも使用されているもの、細字は現在廃止されている記号です。 JR各社の車両称号規程は公表されていませんが、外見上では、JR四国で新規投入した車両を除き、国鉄からの方式を踏襲しているようです。 ※JR東日本で新規投入した車両は、形式番号の先頭に「E」を付けます。

1.電車

| <新性能電車> 1959年 昭和34年制定 | |||||||||||||

101系以降のカルダン式駆動装置の電車を“新性能電車”とし、従来の釣り掛け式駆動の電車(“旧性能電車”)と区分して新しい体系を設けられました。

クハ111形は、111系の運転室付き先頭車。 |

|||||||||||||

| 記号 (車種) |

ク:制御車 | 運転台のある車両 「くっついて走る」のク | |||||||||||

| モ:電動車 | モーター付きの車両 「モーター」のモ | ||||||||||||

| クモ:制御電動車 | 運転台のあるモーター付き車両。 昭和34年以前は、制御電動車もモを使用していた。 |

||||||||||||

| サ:付随車 | モーター・運転台の無い中間車 「差し挟まってはしる」のサ | ||||||||||||

| ※記号の由来は諸説あり(上記は一例) | |||||||||||||

| 記号 (用途) |

ロ:グリーン車 | 特別料金を取る車両 2等車→(昭和35年変更)1等車→(昭和44年変更)グリーン車 (なお旧1等車イに当たる国鉄電車は存在しない) |

|||||||||||

| ハ:普通車 | 特別料金を取らない一般車両 3等車→(昭和35年変更)2等車→(昭和44年変更)普通車 |

||||||||||||

| ロネ:A寝台車 | 寝台設備のある車両で1等のもの。1等のロ+「寝る」のネ

2等寝台車→(昭和35年変更)1等寝台車→(昭和44年変更)A寝台車 |

||||||||||||

| ハネ:B寝台車 | 寝台設備のある車両で2等のもの。2等のハ+「寝る」のネ 3等寝台車→(昭和35年変更)2等寝台車→(昭和44年変更)B寝台車 |

||||||||||||

| ※ただし、電車の寝台車においては、ハネは昭和42年の581系から2等寝台車として、ロネは昭和60年の583系(改造)からA寝台車として、登場しているため、それ以前の名称では存在していない。 | |||||||||||||

| シ:食堂車 | 食堂またはビュッフェの設備のある車両。「食堂」のシ | ||||||||||||

| ユ:郵便車 | 郵便輸送の車両。中で仕分けも行える。「郵便」のユ | ||||||||||||

| ニ:荷物車 | 旅客の手小荷物、荷物を輸送する車両。「荷物」のニ | ||||||||||||

| エ:救援車 | 事故復旧機材を積んだ車両 「救援」のエ | ||||||||||||

| ヤ:職用車 | 非営業用で試験車や、牽引用として用いる車両。「役所」のヤ | ||||||||||||

| ル:配給車 | 国鉄工場から車両基地へ部品などを輸送する車両。「配る」のル | ||||||||||||

| 2種以上の用途を持つものを合造車といい、記号を上記の順位で重ねて表す。例: クロハ、サロ、モハ、サシ、クハネ、クモハユニ | |||||||||||||

| 系列 | 形式番号の百位・十位が同じで一位が1,3,5,・・(奇数)を順に系列呼称とする。 | 新性能電車101系以降にのみに使用される。 (電動車の出力により同じ編成を組める車両でも一位を別にすることがある。その場合 最大の数字が系列呼称となる。 例:クハ481,サシ481、サロ481、モハ481、モハ480= 481系として登場したがモハ483+モハ482、モハ485+モハ484 が追加され、全て485系と総称する) |

|||||||||||

| 例:クハ117-22 | 系列は「117系」 | ||||||||||||

| 形式番号 | 百位(電気方式) | 1~3 直流、4~6 交直両用、7~8 交流、9 予備 | |||||||||||

| 十位(種別) | 0~4 通勤・近郊形、 5~8 急行・特急形、9 試験車 | ||||||||||||

| 一位 | 同一系列内で基本を奇数とし、区別の必要に応じて1少ない偶数を用いる。 | ||||||||||||

| 例:485系特急形電車の形式 モハ485形 主制御器のある電動車(記号M) モハ484形 主制御器の無い電動車(記号M’) (モハ485とモハ484がMM’ユニットを組んで使用される) |

|||||||||||||

| 例:クハ117-22 | 系列117系のクハ(制御車(先頭車)・普通車) 「117形」(直流用・通勤形電車) |

||||||||||||

| 車両番号 (製造番号) |

1から順に付ける。 | ただし、形式未満で車両を区分する場合は、千位・百位単位で番号を飛ばして番台分けを行うことがある。 | |||||||||||

| 例:クハ117-22 | 117系直流用通勤形電車の制御車クハ117形22号車(22番目) |

||||||||||||

| 例:クハ117-107 |

117系直流用通勤形電車の制御車クハ117形の設計変更100番台107号車(100番代の7番目) |

||||||||||||

| <直流旧性能電車> 1928年 昭和3年制定 | |||||||||||||

新性能化以前の電車群(直流)を旧性能電車と呼び、形式番号体系としては昭和3年に制定され、モハ80系・モハ70系・モハ72系まで使用されましたが、JR化後も宇野線用クモハ84形がこの体系で登場しています。新性能電車も登場時は便宜的にこの体系で付番されたが昭和34年に、上記の新性能電車の体系に変更されました。

形式モハ52。 001から付番するので4番目の車両。 |

|||||||||||||

| 記号 | 新性能電車と同じ(寝台車、食堂車は存在しなかった) | ||||||||||||

| 型式番号 | はじめの2桁の数字で表す。記号が別でも、同じ数字は重複させない。

クハ68005の 形式は クハ68形 となる。 |

||||||||||||

| 万位 | 無し | 木製 70kW電動車 と同用制御車・付随車 | |||||||||||

| 1~2 | (~昭和28年) | 木製 100kW電動車 と同用制御車・付随車 | |||||||||||

| (昭和28年~) | 鋼製 17m車 ※17m車を木製車の淘汰・改番によって空いた1万、2万番台に整理統合した。 |

||||||||||||

| 3~9 | (~昭和28年) | 鋼製 100kW電動車 と同用制御車・付随車 | |||||||||||

| (昭和28年~) | 鋼製 20m車 | ||||||||||||

| 千位 | 0~4 | 電動車 | |||||||||||

| 5~9 | 付随車 | ||||||||||||

| 車両番号 | 3桁で表し001から順に付番する。 | ||||||||||||

| ・昭和34年以降000からの付番に変更され、改造等で新形式となった車両に適用された。 (例クモハユニ64000、クモハ32000、クハ85100) ・同一形式内で区分する必要がある場合は、百位、十位の数字を飛ばして番台分けすることがある。 例:クハ68005 便所無し(オリジナル) クハ68408 便所付き400番台(改造車) |

|||||||||||||

| <社形電車> 1953年 昭和28年制定 | |||||||||||||

| 戦前~戦中に国鉄が買収した私鉄から引き継いだ車両で、雑形電車ともよばれます。戦前買収の車両は上記の旧性能電車の体系で付番され、戦中買収は私鉄時代そのままの記号・番号で使用されていました。 昭和28年に国鉄(制式)電車とは異なる、4桁で表す体系にまとめられました。 昭和3年当時には旧性能の体系に入っていた国鉄木製電車も、残りがこの体系にまとめられました。

形式クモハ2000。 000から付番するので8番目の車両。 |

|||||||||||||

| 記号 | 新性能電車と同じ(寝台車、食堂車は存在しなかった) | ||||||||||||

| 型式番号 | 千位 | 0~4 が電動車、5~9 が制御車・付随車 | |||||||||||

| 車両番号 | 3桁で表し001から順に付番する。 | ||||||||||||

| 千位・百位の数字の組合せは、元の私鉄ごとに区別して付けられた。 例:富士身延 12XX、72XX、豊川 16XX、56XX、三信 58XX |

|||||||||||||

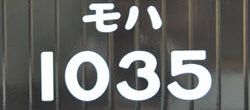

記号サンプル

|

モハ 1035 車両称号規程(昭和3年制定)による木製電車の形式番号 |

形式モハ1。 001から付番するので35番目の車両。 70kW級なので万位 は0で、これは表示しない。 昭和3年以前は、デハと称していた。 当時はモーター車は必ず運転室付きの制御電動車だったので特に区別せず全てモハだった。 昭和34年の改訂まで、記号は番号の上に表記していた。 |

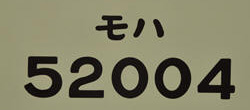

モハ52004 同じく車両称号規程(昭和3年制定)による鋼製(半鋼製)電車の形式番号 |

形式モハ52。 001から付番するので4番目の車両。 モハ記号は、昭和34年改訂までは番号の上に表示していた。昭和34年の称号規程改定ではクモハ52004に変更となり、記号の位置も番号の左に移動した。旧性能電車は、1両単位で、製造年次やタイプが異なっていても連結して運転できる。 |

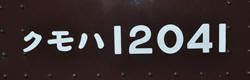

クモハ12041 車両称号規程(昭和34年制定)による旧性能電車の形式番号 |

17m鋼製車は、従来モハ30形、モハ31形、サロ35形などの形式であったが、 木製車が淘汰され姿を消していたので、昭和28年、空いた10番台の形式に整理・統合された。 17m両運転台付き車はモハ12形に統合し、その出自による区別は番台分けで行われた。昭和34年の改訂で モハ→クモハ に変更された。 このクモハ12も「40番台」に属する。 湘南電車で運転室を持たない”中間電動車”が登場したので、運転室付きの電動車を 制御電動車として「クモ」の記号を付けることになった。 記号も、昭和34年に番号の上から、番号の左に並べる表記方法に変更された。 |

クハ111-1 車両称号規程(昭和34年制定)による新性能電車の形式番号。 |

クハ111形は、111系の運転室付き先頭車。 新性能電車では形式記号は3桁で表示し、番号との間にハイフンを設けた。 |

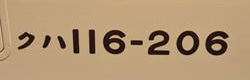

クハ116-201 車両称号規程(昭和34年制定)による新性能電車の形式番号。 |

クハ116形は、117系の運転室付き先頭車。 これは200番台で、番号を飛ばす番台分けの例。 |