|

> 鉄道知識の壺 |

■車両のしくみと進化

車両を表す記号

この記号、番号は旧国鉄(さらに古くは鉄道省)の車両称号規程で定められたものですが、昭和3年(1928)に現在の基本となる規程が制定された後、車種ごとに時期は分かれますが、幾度かの改廃を経ています。

1.電車を表す記号

<社形電車> 1953年 昭和28年6月1日制定 |

| 戦前~戦中に国鉄が買収した私鉄から引き継いだ車両で、雑形電車ともよばれます。戦前買収の車両は上記の旧性能電車の体系で付番され、戦中買収は私鉄時代そのままの記号・番号で使用されていました。 昭和28年に国鉄(制式)電車とは異なる、4桁で表す体系にまとめられました。 昭和3年当時には旧性能の体系に入っていた国鉄木製電車も、残りがこの体系にまとめられました。 |

形式モハ1200。 0から付番するので5番目の車両。 |

|||||||

| 記号 | 電車と同じ(昭和3年制定と同じ) | ||||||

| 型式番号 | 千位 | 0~4 が電動車、5~9 が制御車・付随車 | |||||

| 車両番号 | 百位 | 出身鉄道区分(千位との組合せ)

例:富士身延 12XX、72XX、豊川 16XX、56XX、三信 58XX 、南武 20XX |

|||||

| 十位 | 同じ出身鉄道内の形式順位、0から付番 | ||||||

| 車両番号 | 一位 | 0から順に付番 | |||||

昭和34年に、記号が新性能電車と同様に改正された(制御電動車、記号クモの採用)

記号サンプル

|

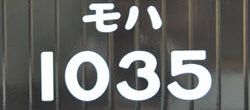

モハ 1035 車両称号規程(昭和3年制定)による木製電車の形式番号 |

形式モハ1。 001から付番するので35番目の車両。 70kW級なので万位 は0で、これは表示しない。 昭和3年以前は、デハと称していた。 当時はモーター車は必ず運転室付きの制御電動車だったので特に区別せず全てモハだった。 昭和34年の改訂まで、記号は番号の上に表記していた。 |

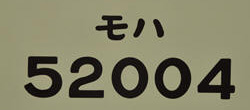

モハ52004 同じく車両称号規程(昭和3年制定)による鋼製(半鋼製)電車の形式番号 |

形式モハ52。 001から付番するので4番目の車両。 モハ記号は、昭和34年改訂までは番号の上に表示していた。昭和34年の称号規程改定ではクモハ52004に変更となり、記号の位置も番号の左に移動した。旧性能電車は、1両単位で、製造年次やタイプが異なっていても連結して運転できる。 |

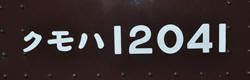

クモハ12041 車両称号規程(昭和34年制定)による旧性能電車の形式番号 |

17m鋼製車は、従来モハ30形、モハ31形、サロ35形などの形式であったが、 木製車が淘汰され姿を消していたので、昭和28年、空いた10番台の形式に整理・統合された。 17m両運転台付き車はモハ12形に統合し、その出自による区別は番台分けで行われた。昭和34年の改訂で モハ→クモハ に変更された。 このクモハ12も「40番台」に属する。 湘南電車で運転室を持たない”中間電動車”が登場したので、運転室付きの電動車を 制御電動車として「クモ」の記号を付けることになった。 記号も、昭和34年に番号の上から、番号の左に並べる表記方法に変更された。 |

クハ111-1 車両称号規程(昭和34年制定)による新性能電車の形式番号。 |

クハ111形は、111系の運転室付き先頭車。 新性能電車では形式記号は3桁で表示し、番号との間にハイフンを設けた。 |

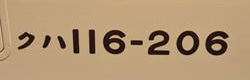

クハ116-201 車両称号規程(昭和34年制定)による新性能電車の形式番号。 |

クハ116形は、117系の運転室付き先頭車。 これは200番台で、番号を飛ばす番台分けの例。 |