|

> 鉄道知識の壺 |

■車両のしくみと進化

車両を表す記号

太字は現在でも使用されているもの、細字は現在廃止されている記号です。

2.客車を表す記号

<客車> 昭和16年(1941年)制定 昭和28年(1593年)改訂

|

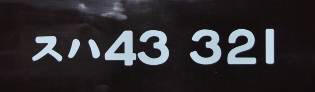

スハ | 43 | 321 |

| 記号 | 形式番号 | 車両番号 | |

| 形式 | |||

記号 (昭和3年(1928年)基本を制定、昭和28年「ル」「エ」追加)

| 記号 (重量) |

・ ボギー車の重量区分を表す ・ 2軸車は無記号 ・ 機関車に牽引されるため、重量が重要 ・ 重量は積載重量を示す |

|

| コ:22.5t未満 | 小型のコ | |

| ホ:22.5~27.5t | ボギー車のホ | |

| ナ:27.5~32.5t | 中形、または並形 のナ | |

| オ:32.5~37.5t | 大型 のオ | |

| ス:37.5~42.5t | すこぶる大きい のス(少し大きいのス) | |

| マ:42.5~47.5t | まったく大きい のマ | |

| カ:47.5t以上 | 格別に大きいの カ (濶大のカ) | |

| ※記号の由来は諸説あり(上記は一例) | ||

| 記号 (用途) |

イネ:1等寝台車 | (S30廃止)車両は2等車寝台車(ロネ)に格下

営業用としては (H25)JR九州「ななつ星 in 九州」用客車にて復活(マイネ77形、マイネフ77形) |

| ロネ:2等寝台車 | (S35)1等寝台車→(S44)A寝台車 | |

| ハネ:3等寝台車 | (S35)2等寝台車→(S44)B寝台車 | |

| イ: 1等車 | (S35廃止)2等車(ロ)に格下 営業用としては(H25)2013年JR九州「ななつ星 in 九州」用客車にて復活(マイ77形) |

|

| ロ: 2等車 | ロ: 2等車 →(S35)1等車→(S44)グリーン車 | |

| ハ: 3等車 | ハ: 3等車 →(S35)2等車→(S44)普通車 | |

| シ:食堂車 | 食堂またはビュッフェの設備のある車両。「食堂」のシ | |

| テ:展望車 | 大きい窓、展望バルコニー、ソファーを備えた展望室。「展望」のテ | |

| ユ:郵便車 | 郵便輸送の車両。仕分けも行える“走る郵便局”。「郵便」のユ | |

| ニ:荷物車 | 旅客の手小荷物、荷物を輸送する車両。「荷物」のニ | |

| ヤ:職用車 | 非営業用で試験車や、保健車など業務用に用いる車両。「役所」のヤ | |

| ヌ:暖房車 | ボイラを持ち暖房用蒸気を客車に供給する。「温い(ぬくい)」のヌ | |

| ヘ:病客車 | 傷病兵を輸送するため畳敷きにした客車。1等(記号 イ)、2等(記号 へ)もあった。「病」の別読み「ヘイ」または「兵隊」のヘ (S36廃止) | |

| ル:配給車(S28~) | 国鉄工場から車両基地へ部品などを輸送する車両。「配る」のル | |

| エ:救援車(S28~) | 事故復旧機材を積んだ車両。 「救援」のエ | |

| ミ:軍務車 | 戦後、駐留軍専用に使用された客車。「ミリタリー」のミ。但し正規の称号規程では定められなかった記号。 | |

| 車掌室および手ブレーキ・車掌弁を有する客車(緩急車)は、記号の末尾に「フ」(「ブレーキ」のフ)を付ける。但し展望車、荷物車、郵便車、事業用車には車掌室があってもフは付けない。 | ||

| 複数の構造を持つ「合造車」にはそれぞれの記号を重ねる。

|

||

| 形式 番号 (鋼製客車) |

昭和16年規程 | |

| 十位(種別) | 3~9 鋼製客車 | |

| 一位 | 1~6 2軸ボギー車、 7~9 3軸ボギー車 | |

| 昭和28年規程改訂 | ||

| 十位 | 3~9 鋼製客車 | |

| 一位 | 1~7 2軸ボギー車、8・9 3軸ボギー車(7を明け渡すため改番が行われている) | |

| その後 戦災復旧、鋼体化改造、営業用木造車の淘汰、軽量客車の開発などがあり十位は次のように使い分けられた。(規程ではなく慣習として) |

||

| 十位 | 1・2 軽量客車(昭和32年~)

3~5 一般型客車 6 木造車の鋼体化改造車 7 戦災復旧車 8 お座敷客車 9 特殊用途 |

|

| 原則として、同じ車種内では形式数字を重複させないように付番された。 例: 三等車 オハ30、オハ31、スハ32,スハ33,スハ34,オハ35、オハ36、スハ40・・ 二等車 オロ30、オロ31、スロ32,スロ33,スロ34,オロ35,オロ36、オロ40・・ 二三等車 オロハ30,スロハ31,スロハ32 JR東日本で新造した客車には十位の頭に 記号E を冠する |

||

| 車両 番号 (製造番号) |

1~ 1から順に付ける |

ただし、形式未満で車両を区分する場合は、千位・百位単位で番号を飛ばして番台分けを行うことがある |

| 例:スロフ62 | 普通タイプ |

|

| 例:スロフ62 2045 |

電気暖房付(2000番台) |

|

(新津客車区) |

<電気暖房付き 2000番台の例> 形式 オハ41、番号 オハ41 2101 (オハ41 101の電暖化改造) |

|

| 客車の系列 | 20系固定編成客車以降の新型客車については、規程で系列を定めた。 | |

| <例> 20系 ナロネ20、ナロネ21、ナロネ22、ナハネ20、ナハネフ22、ナハネフ23、ナシ20・・・・ 14系(寝台) オロネ14、オハネ14、スハネフ14、オシ14、オハネ15・・・ 14系(座席) オハ14,スハフ14、オハフ15 等 ※なお 10系、オハ31系、スハ43系、ナハ22000系といった呼び方も巷間使用されるが、これらは規程ではなく車両系統的に分類した趣味的な呼称である。 |

||

(東京駅) |

14系15形客車の一員 形式オロネ15 番号オロネ15-3001 JR化後の新造車、改造車には形式と製造番号の間に-(ハイフン)を設けるようになった。 |

|

客車形式 改正の歴史>

記号サンプル

|

|

一等展望車(昭和35年二等展望車マロテ49に格下げ) |

|

|

一等寝台車(昭和30年二等寝台車マロネ40に格下げ) |

|

|

二等寝台車→一等寝台車→A寝台車 (所属略号を番号の上に標記) |

|

|

三等車→二等車→普通車 |