|

> 鉄道知識の壺 |

■車両のしくみと進化

車両を表す記号

2.客車を表す記号 客車形式 改正の歴史

昭和3年(1928年)制定の客車形式

鋼製客車は昭和3年にも大きな形式称号の改訂がありました。

|

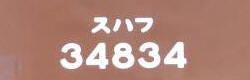

スハフ | 34834 |

| 記号 | 形式番号+車両番号 |

形式 34720 記号及び番号 スハフ34834 (115号車)

| 重量記号・用途記号 | 昭和16年規程と同じ | ||||||||||||||||||

| 形式・番号 | 1~6999 | 雑形木造2軸ボギー車 | |||||||||||||||||

| 7000~ 9999 |

雑形木造3軸ボギー車 | ||||||||||||||||||

| ※鉄道国有化以前の官設鉄道、各私鉄で製造した車両。国有化以降でも標準設計でない車両はこの番台に編入されている。暖房車、蒸気動車も雑形に含められた。 | |||||||||||||||||||

| 10000~16999 | 中型木造2軸ボギー車 | ||||||||||||||||||

| 17000~19999 | 中型木造3軸ボギー車 | ||||||||||||||||||

| ※鉄道国有化後、鉄道院で定めた仕様に則って製造され、従来「基本型客車」と称した客車 | |||||||||||||||||||

| 20000~26999 | 大型木造2軸ボギー車 | ||||||||||||||||||

| 27000~29999 | 大型木造3軸ボギー車 | ||||||||||||||||||

| ※大正8年以降、車両限界拡大により車体幅2,800mmで製造された大型客車 | |||||||||||||||||||

| 30000~36999 | 鋼製2軸ボギー車 | ||||||||||||||||||

| 37000~39999 | 鋼製3軸ボギー車 | ||||||||||||||||||

| 40000~49999 | 鋼製2軸ボギー車(S9年追加。実際には気動車に与えられた) | ||||||||||||||||||

| <鋼製2軸ボギー客車の例> | |||||||||||||||||||

(佐久間レールパーク) |

<昭和3年表記の例> 形式 34720 記号及び番号 スハフ34834 (115号車) 昭和16年改正により 形式オハフ33 番号オハフ33 115 に改番 |

||||||||||||||||||

|

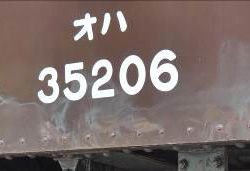

<昭和16年改正の例> 形式オハ35 番号オハ35206 形式33650 記号及び番号スハ33855 より改番 |

||||||||||||||||||

| 形式の定め方 | |||||||||||||||||||

|

上記の各々の番号区分帯の中では、さらに序列に従って区分を意識する。

<例> 鋼製2軸ボギー車の場合 三等寝台:30000~/一二等:30550~/二等:30600~/二等緩急:31200~/二三等:31300~/二三等緩急:31700~/三等:32000~/三等緩急:34000~/三等郵便:35300~/三等荷物:35500~/郵便:36000~/郵便荷物:36200~/荷物:36500~ 同じタイプの車を一続きの番号帯に設定し、前に製造された別タイプの番号帯とは、増備によっても干渉しない適当な余裕を設ける。その番号の先頭の番号数字をもって「形式」とする。 【形式を決め、次いで番号を決めるという順序では無い事に注意】 <例> 一等展望車の番号を、その前に製造された別タイプの番号スイテ37010、37011 (37010形)から増備の余裕を持って、スイテ37020,37021とし、頭の37020を形式とする(記号スイテは形式に含まない) |

|||||||||||||||||||

| 2軸車の形式・番号 | |||||||||||||||||||

|

2軸車の形式・番号については、昭和3年、16年の改訂でも明治44年規程のまま、原則存置された。(用途記号は昭和3年改訂に従って変更)

形式は一位が0だけではなく中途半端な数字も用いられている。 <例> 形式2343、 形式4402 |

|||||||||||||||||||

|

<二軸客車の形式・番号の例> |

|||||||||||||||||||

(JR四国 多度津工場) |

形式400 記号及び番号ロ481 (二等車 ) 2軸客車では珍しい“キリ番”形式 |

||||||||||||||||||

(加悦SLひろば) |

形式4975 記号及び番号ハ4995 (三等車)

私鉄への払下車だが、番号が鉄道省時代のまま |

||||||||||||||||||

| 番号のみの形式では行き詰まりが見えてきたため、昭和16年11月、鋼製客車に関して形式番号と製造番号を分離する規程に改正され、全車に改番が行われた。 | |||||||||||||||||||

昭和24年(1949年)規程改正 |

|||||||||||||||||||

| 鋼製の暖房車だけ従来の6000番台(雑形ボギー車)から、鋼製客車としての形式番号を与えられた。

例:形式6800 → 形式ホヌ30 |

|||||||||||||||||||

昭和28年(1953年)規程改正 |

|||||||||||||||||||

| 昭和28規程改正で、2軸車、木造車、雑形車は下記の番号区分に変更された。 | |||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||