|

> 鉄道エッセイ |

勤続30周年 九州旅行 顛末記 第3話

|

| 九州旅行顛末記(第1話、2話、3話、4話) |

|

第3話 6日目

鳥栖はオールド鉄道ファンなら、大機関区のあった鉄道一大ジャンクションとして有名な駅。今でも広い構内を持ち、駅も通勤時間でにぎわっている。

|

|

駅前には1B1形でローカル線や入換用で活躍した初期の国産蒸気機関車、国鉄230形268号機が保存されている。 これはすでに2回にわたり、模型用細部写真も撮っているので今回はパス。 長崎本線の817系普通に乗り換え。通勤客でほぼ満員でこれは佐賀まで続いた。肥前山口で佐世保線列車に乗り換え、早岐に着く。 |

|

早岐から佐世保へはスイッチバックになる。キハ200シーサイドライナーに乗車。佐世保に着く。佐世保も大変立派な高架駅になっていた。港を見ると自衛艦のほか艦橋に「6」と表記した米国大型空母が停泊しているのも見える。以前、米軍横須賀基地で空母「カールビンソン」を見て、その大きさに度肝を抜かれたのだが、この空母もでかい。駅の窓越しに写真も撮ってみたが、戦前なら”要塞地帯”、即スパイ容疑で憲兵に連行だ。 |

|

|

|

列車は、佐世保を出た直後、ビル街の大通りをオーバークロスするが、交通量も多く、まるで東京か大阪の中心街のような光景に驚く。 駅間は短く、山襞を縫うように走り、途中保育園児の団体で車内がにぎやかに。

やがて内陸の町、佐々に着く。現在はログハウス風の駅舎になっているが、昔は機関区もあり、C11や8620がいた。

塀の外から、居並ぶカラフルな車両群を撮影するが、遠かったり、角度が悪かったり、草が被ったりして、きれいな写真が難しかった。日車製のMR600のほか、少数派となった新潟製のMR500、400も見ることが出来た。

佐々から11:09発のMR610で「たびら(田平)平戸口」に向かう。ここは日本最西端の駅で、駅の中に、ミニ鉄道博物館がある。昼休み前のわずかな時間見学する(昼休み中は駅案内所ともども閉館)。 |

|

駅の横には、石炭車セラ1形セラ2206が保存されている。昔は北九州の石炭輸送に大いに活躍した代表的な貨車ではあるが、九州鉄道記念館(門司港)とここに残るだけとなっている。 九州の石炭といえば筑豊、三池がすぐに思い浮かぶが、松浦炭鉱でも石炭の貨車輸送があったのだ。残念ながら、錆が進行し先行きが危ぶまれる。

嬉しいことに駅前食堂(懐かしい響きだ)があり「皿うどん定食」を食べる。ところが大変なボリュームで、次の列車の時間までに完食できなかった。 12:48発のMR602で伊万里に向かう。松浦鉄道−旧国鉄松浦線−は一見海沿いを走るように思えるが、意外にもほとんどが内陸を走り、海はわずかしか見えない。曲線も急で300R(半径300m)はざら。たまに250Rや200Rもあり、勾配も短かいが33‰(パーミル)もあったりして、これに気付いてからは線形の観察をした。橋梁も鉄橋は見られず、コンクリート橋ばかりで、戦時中の資材の少ない時期に無理して建設した路線であることが自ずと理解できた。MR形DCも条件の厳しい路線での走行を余儀なくされているわけだ。やがて左に発電所や九州大学の大きな海洋研究施設を眺め、伊万里に着く。

|

|

ここは松浦鉄道の有田方面とはスイッチバックで接続する。一方、JR伊万里駅は、元は同じ駅構内だったものが、2車線道路で分断され、駅が分かれている。これにはショックだった。確かにJRと3セクと別会社ではある。しかし繋がっていればイザというときには役に立とう。それをわざわざこんな復旧不能の切り方をしなくたっていいじゃないの。

すぐに有田行きMR612へ乗り換え、広い谷あいを登ると、程なく有田に着く。 左の写真は、夫婦石駅でのMR621との交換列車。中央ドアからは父子が前面展望で楽しんでいる。

|

|

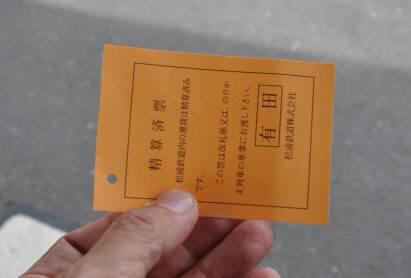

有田はJRのホームと共同なので、オレンジ色の乗車票を車掌さんからもらい下車する。 これで“松浦鉄道全線乗車達成”だ。 |

|

有田は山間の町で、何と言っても有田焼で有名。貨物はオフレールステーションにになっていて、珍しいコンテナが留置されていた。琉球海運の内航コンテナである。

駅前にも焼き物の店があり、街中にも○○窯と書いたレンガ煙突がいくつか見える。焼き物には造詣はないが、お気に入りのテレビ番組「なんでも鑑定団」の中島誠之助先生の鑑定コメントには毎回感銘を受けて、ちょっと身近になった感じ。街中を散策するとよいと思ったが、どうしても一人だとその気にならず、すぐに14:46発817系鳥栖行き普通に乗ってしまった。 |

|

佐世保線内を戻る途中、雲行きが怪しくなってきた。大町駅に停車中、窓の外に閃光が走り、”ドカーン!!”といきなり至近距離に落雷。雨は降っていない。さらに至近距離に2発目、3発目の落雷があり、土砂降りが始まった。雨量規制で徐行運転となり、豪雨の中をゆるゆると進み、肥前山口に到着。長崎本線も大雨で遅れが出ている。満員の特急「白いかもめ」885系に乗り換え、徐行運転したが鳥栖に着く頃は雨もあがり、俊足を回復し、15分程度の遅れで博多に着いた。

博多では新しいハカタシティのビル内の模型店を見学に行ったくらいで、特記することはなかった。 折り返し列車で人吉に戻る。この駅の跨線橋は、JR武豊線半田駅跨線橋に代表される、明治末期の鉄道院の様式のものを拡幅したもののようで格調があり、SLによくマッチしそう。模型製作の参考にと各部を撮影した。10:09発キハ185系特急「くまがわ」で渡(わたり)に向かい、有名な第二球磨川橋梁で11:51頃通過の下りSL人吉を待つ。 |

久留米といえば、鉄道ビデオTOPメイカー、株式会社ビコムさんの本拠地。6:50発JRで久留米から鳥栖に出る。

久留米といえば、鉄道ビデオTOPメイカー、株式会社ビコムさんの本拠地。6:50発JRで久留米から鳥栖に出る。

早岐駅は77年のときに一度来ているが、駅本屋が木造で風格があり、夜で写真が撮れなかったがメモ帳にスケッチまでしたお気に入りの駅だ。戦前の特急「燕」「鷗」の1号車に使われたこともあるスハニ32形の実車を唯一見たのもこの駅だった。しかし、構内の大改良工事を行っていたので、木造駅舎もあといくばくかの命だろう。

早岐駅は77年のときに一度来ているが、駅本屋が木造で風格があり、夜で写真が撮れなかったがメモ帳にスケッチまでしたお気に入りの駅だ。戦前の特急「燕」「鷗」の1号車に使われたこともあるスハニ32形の実車を唯一見たのもこの駅だった。しかし、構内の大改良工事を行っていたので、木造駅舎もあといくばくかの命だろう。 佐世保でJRの改札を出て松浦鉄道駅に移る。すでに平成18製日車製

のMR604が入線。車内は”普通”なのだが、これまでずっとJR九州の”濃い”車両ばかりに乗っていたので、なんとなく息抜きになる。

佐世保でJRの改札を出て松浦鉄道駅に移る。すでに平成18製日車製

のMR604が入線。車内は”普通”なのだが、これまでずっとJR九州の”濃い”車両ばかりに乗っていたので、なんとなく息抜きになる。